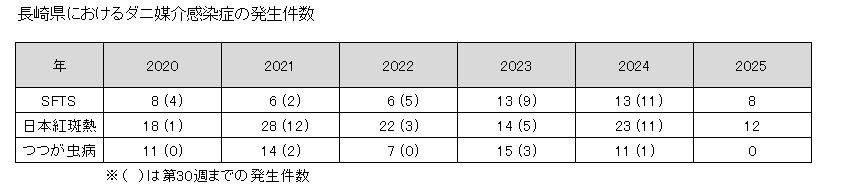

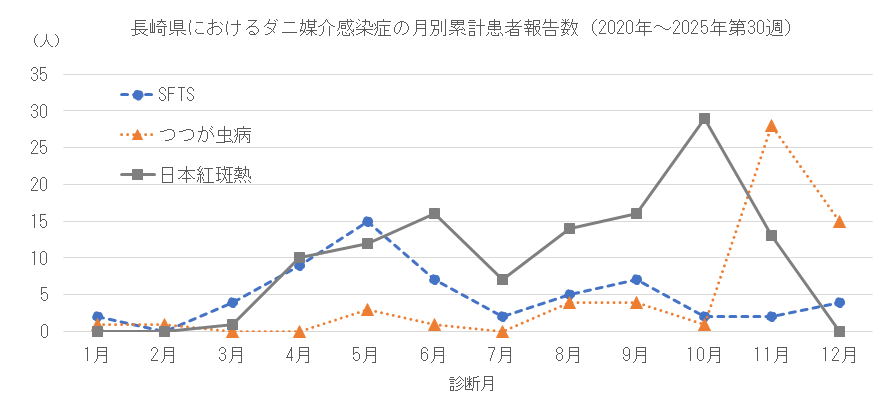

マダニ類やツツガムシ類は、野外の藪や草むらに生息しているダニで、野生動物が出没する環境に多く生息しているほか、民家の裏山、裏庭、畑やあぜ道などにも生息しています。マダニ類は「日本紅斑熱」や「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」を媒介し、ツツガムシ類は「つつが虫病」を媒介します。県内では2025年第30週までにSFTSが8件、日本紅斑熱が12件報告されています。

マダニ類が媒介するSFTSは、発熱、消化器症状が主な症状で、重症化して死亡することもあります。近年、SFTSを発症したネコ及びイヌの症例が確認されており、これらの動物の血液や糞便からSFTSウイルスが検出されています。SFTS以外の感染症に対する予防の観点からも、動物を飼育している場合は過剰な触れ合いを控え、動物由来の感染に注意しましょう。

マダニ等が媒介する感染症の予防には、ダニに咬まれないことが重要です。野外で活動する際は、長袖、長ズボン、長靴を着用するなどして肌の露出を極力避け、マダニに有効な虫よけ剤を使用して感染防止に心がけましょう。もし、マダニ等に咬まれていたことに気づいた場合、無理に取り除こうとせず、皮膚科等の医療機関で適切に処置してもらいましょう。 また、咬まれた後に発熱等の症状があった場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。受診した医療機関では、咬まれた状況などをできるだけ詳細に説明しましょう。

発生状況、感染対策について、長崎県感染症情報センターホームページ内「ダニ媒介感染症」にも掲載しています。

マダニ類が媒介するSFTSは、発熱、消化器症状が主な症状で、重症化して死亡することもあります。近年、SFTSを発症したネコ及びイヌの症例が確認されており、これらの動物の血液や糞便からSFTSウイルスが検出されています。SFTS以外の感染症に対する予防の観点からも、動物を飼育している場合は過剰な触れ合いを控え、動物由来の感染に注意しましょう。

マダニ等が媒介する感染症の予防には、ダニに咬まれないことが重要です。野外で活動する際は、長袖、長ズボン、長靴を着用するなどして肌の露出を極力避け、マダニに有効な虫よけ剤を使用して感染防止に心がけましょう。もし、マダニ等に咬まれていたことに気づいた場合、無理に取り除こうとせず、皮膚科等の医療機関で適切に処置してもらいましょう。 また、咬まれた後に発熱等の症状があった場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。受診した医療機関では、咬まれた状況などをできるだけ詳細に説明しましょう。

発生状況、感染対策について、長崎県感染症情報センターホームページ内「ダニ媒介感染症」にも掲載しています。

(参考)長崎県地域保健推進課 ダニ媒介性感染症「ダニ媒介性感染症の予防」

(参考)長崎県 ダニ媒介感染症ポスター(そのマダニウイルスをもっているかも)[PDFファイル/7MB]

このページの掲載元

- 環境保健研究センター

- 郵便番号 856-0026

長崎県大村市池田2丁目1306番地11 - 電話番号 0957-48-7560

- ファックス番号 0957-48-7570