東京大学「フィールドスタディ型政策協働プログラム(FS)」について

長崎県では、令和3年度から、国立大学法人東京大学と連携し、学生が現地活動などを行いながら地域の課題解決の道筋提案を行う「東京大学フィールドスタディ型政策協働プログラム(東大FS)」に協力しております。

令和6年度は、佐世保市(宇久)・五島市で活動が行われました。

「東京大学フィールドスタディ型政策協働プログラム」については、東京大学のHPをご参照ください。

<これまでの主な活動内容>

佐世保市(宇久)(令和6年度)【令和6年度からの活動】

佐世保市では、東大生に以下のテーマを掲げ、1年間かけて事前調査(活動企画立案)・現地活動・事後調査を行ってもらい、課題解決に向けた道筋について学生の皆さんとともに考えていきました。

(1)「五島列島北部地域への移住促進」に対する施策の検討

関東圏の大学生や若者が興味を持って来たくなるような離島PRセミナー(移住相談会等)への集客方法及びプログラムの検討

(2)「佐世保市宇久地域の活性化」に対する施策の検討

宇久島離島活性化協議会で安定した資金を確保し、自立的に事業が展開できるための企画立案等

テーマ

佐世保市宇久地域への移住促進と地域活性化

【長崎県佐世保市】R6東大FSプレゼンテーション用資料(移住促進と活性化)[PDFファイル/135KB]

主な年間スケジュール

| 6月3日 | 現地活動についての打合せ(TV会議) |

| 6月から8月 | 事前調査 現地活動へ向けて日程調整など |

| 8月31日から9月3日 | ○宇久島来島 ・観光アトラクション体験(SUP) ・民泊体験 ・移住政策や地元まちおこし団体について、宇久行政センター職員へのヒアリング ・地元まちおこし団体との意見交換会 ・宇久高校教諭との意見交換 ・島内景勝地視察 ・島内散策(平地区) ・島内散策(神浦地区) ・寺島散策 |

| 9月23日から9月24日 | ○小値賀島来島 ・移住者数名へのヒアリング ・島内散策 |

| 9月25日から9月26日 | ○新上五島来島 ・移住関連の取組について新上五島町職員へのヒアリング ・島内各所を巡りながら、現地人や移住者との交流 |

| 11月9日から11月12日 | ○宇久島来島 ・ふれあい産業まつりへの参加を通じ魅力や課題の洗い出し |

| 11月15日 | ○移住・交流情報ガーデン(東京都中央区) ・宇久島、小値賀島、新上五島の三島連携移住相談会への参加し、東大生による島の魅力紹介を実施 |

| 11月17日 | ○池袋・サンシャインシティ(東京都豊島区) ・全国の島々が集まる祭典‐アイランダーへの参加 |

| 12月から1月 | 事後調査 学内報告会、現地報告会の報告内容確認 |

| 2月 | 現地報告会(オンライン) |

佐世保市からのコメント

ハードルの高いテーマだったかと思いますが、東大生ならではの知見を活かし、積極的に活動していただきました。

移住分野・地域活性化分野にとどまらず、多方面での提案をいただき、来年度の取組みにつながる有意義な検討案で、大変感激しております。

五島市(令和6年度)【令和5年度からの活動】

五島市では、東大生に以下のテーマを掲げ、1年間かけて事前調査(活動企画立案)・現地活動・事後調査を行ってもらい、課題解決に向けた道筋について学生の皆さんとともに考えていきました。

令和6年度は、伝統文化継承の現状・課題、伝統文化に対する想いなどについて把握するため、地域住民との交流によるヒアリングや、実際に祭りを見学、体験しました。また、小中学生を対象に座談会形式のワークショップを開催し、自他の地域で行われている祭りについての意識調査を行いました。さらに、無形文化財だけでなく有形文化財(バラモン凧)の女性継承者への取材や、過疎化が著しい二次離島での祭りの担い手確保についての調査も行いました。

これらの調査と活動報告会での参加者とのディスカッションを通じて、担い手を確保していくために「伝統文化の何を変えず、何を変えるか話し合うこと」の重要性が示唆されました。

テーマ

島に残る伝統文化継承につながる教育プログラムの作成

(1)伝統文化の継承について、閉校35年の地域を取材する

(2)閉校後の伝統文化継承の担い手確保について考える

【長崎県五島市】R6東大FSプレゼンテーション用資料(島に残る伝統文化継承)[PDFファイル/332KB]

主な年間スケジュール

| 6月 | 東京大学にて、学生と担当職員が打ち合わせを行った。五島市の概要や伝統文化の紹介を行い、伝統文化の保存・継承についての対話を通じて研究の方向性をすり合わせた。 |

| 7月から8月 | 来島時のスケジュールや小中学校で実施予定のワークショップの内容等について、学生と担当職員で協議を重ねた。(オンライン) |

| 9月24日 | 五島市に初来島。まずは福江島全域を視察し、五島市の概要把握を行った。また、前年度をもって、地域の小中学校が閉校となった、下崎山地区において、地区の伝統文化「チャンココ」「ヘトマト」の関係者への聞取調査を実施し、地域の学校がなくなることの影響や伝統文化継承への想い・課題等を把握した。 |

| 9月25日 | 二次離島である奈留島を訪問し、祭りの担い手確保についての聞き取り調査を行った。福江島へ帰島後、35年前に地域の小中学校が閉校となった大宝地区において、地区の伝統文化「砂打ち」の関係者への聞取調査を実施し、閉校後35年間、どのようにして伝統文化を継承してきたのかを把握した。 |

| 9月26日 | 玉之浦小中学校、福江小学校で座談会形式のワークショップにて、自他の地域で行われている祭りについての意識調査を行った。今回の来島調査で得られた情報を元にまとめ作業を行った。 |

| 10月25日から10月27日 | 2回目の来島。大宝地区で行われている夜神楽を見学し、翌日の砂打ちに参加した。バラモン凧の女性継承者との交流を行い、伝統文化を女性が継承する大変さを伺った。1度目の調査で浮かび上がった課題について、ヘトマトの担い手である青年団からさらなる聞き取り調査を行った。 |

| 11月から1月 | 2度の来島調査で得られた情報を元に分析を行い、伝統文化の担い手確保の現状と課題、解決策の仮説を立てた。 |

| 2月15日 | 五島市立図書館にて活動報告会を開催し、下崎山地区や大宝地区の住民を含む約40名が参加した。前半は活動報告を行い、後半はディスカッション形式で語り合い、伝統文化の担い手確保が抱える課題が浮き彫りになった。 |

五島市からのコメント

担い手が不足する中、伝統行事はそのあり方を変えていくべきなのか?という、人口減少が進行する現代日本のどの地域でも起こり得る問いを住民と語り合い、体感し、双方にとって非常によい機会になったかと思います。移住者である私も、祭りや伝統行事を通じて地域に馴染んでいくという過程を体感しています。宗教行事としてだけでなく、地域行事としての祭りや伝統文化のあり方を模索すると共に、次は祭りそのものの意義やその入口を探っていく必要があるように感じました。

そして何より、来島した学生を温かく迎え入れてくださった五島市民の皆さんに感謝したいです。祭りを見学、参加させていただいただけでなく、交流会では食事を用意していただき、朝の5時から釣りにも連れて行ってくださいました。未来に向かって大きく羽ばたいていく学生たちにとって、忘れられない日々になったことを願います。

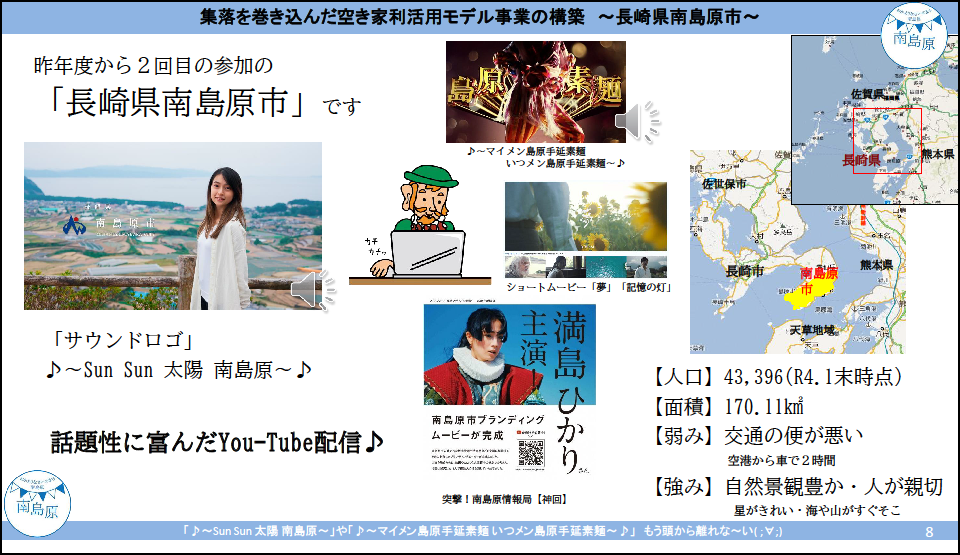

南島原市(令和5年度)【令和3年度からの活動】

南島原市では、東大生に以下のテーマを掲げ、1年間かけて事前調査(活動企画立案)・現地活動・事後調査を行ってもらい、課題解決に向けた道筋について学生の皆さんとともに考えていきました。

令和5年度は、空き家バンク登録促進と空き家バンクドナー制度の確立を目指し、家の終活ノート「おうちの手帳」の製作に取り組みました。

テーマ

空き家バンクドナー制度の確立、試行

【長崎県南島原市】R5東大FSプレゼンテーション用資料(空き家バンクドナー制度確立、試行)[PDFファイル/2MB]

主な年間スケジュール

| 6月 | 2022年度東大FSメンバーとの顔合わせ、引継ぎ |

| 7月から8月 | 空き家バンク制度説明と南島原市の空家の現状説明。現地調査(1回目)へ向けて日程調整など |

| 9月 | 9月5日から8日まで現地調査(1回目)。 空き家の内見、市内の空家の現状について説明、市内観光・アクテビティ体験、移住者との懇話など。 |

| 10月から11月 | ドナー制度について精査、家の終活ノート「おうちの手帳」と名付け、プロトタイプの作成。 現地調査(2回目)の日程確認など |

| 12月 | 12月15日から17日まで現地調査(2回目)。 おうちの手帳を用いて内容について現役世代、高齢者世代、不動産業者へ聞き取り調査。調査をもとに内容改定 |

| 1月から2月 | おうちの手帳内容確認。学内報告会、現地報告会の報告内容確認 |

| 3月 | 3月19日から20日で現地調査(3回目)、報告会 |

南島原市からのコメント

2021年度、2022年度、2023年度と3回目の東大FSでした。空き家バンク制度を通して3年目の集大成として「おうちの手帳」を学生が考えてくれました。内容も家に特化した内容になり、名前も親しみやすいものなりました。

この手帳を今後は南島原市のHPで公開したり出前講座に活用したりなどたくさんの方に使っていただけるように動いていく予定です。

五島市(令和5年度)【令和5年度からの活動】

五島市では、東大生に以下のテーマを掲げ、1年間かけて事前調査(活動企画立案)・現地活動・事後調査を行ってもらい、課題解決に向けた道

筋について学生の皆さんとともに考えていきました。

令和5年度は、伝統文化(チャンココと神楽)の担い手と交流し、伝統文化継承の現状や想いなどについて聞き取りをおこないました。

また、小・中学校でのワークショップを行い、子供たちに伝統芸能の動画を見せたり、衣装や道具に触れさせる機会を設け、伝統芸能に触れることで、子供たちの語彙にどのような変化が起きるかなどを分析したほか、かつて担い手として活躍していた宮司や老人会の方々、無形文化財ではなく有形文化財(バラモン凧)の若い継承者への聞き取り調査も行いました。

これらの活動を通じて、これまでの口伝による継承の課題も見え、デジタル記録媒体の活用による保存の重要性が示唆されました。

テーマ

島に残る伝統文化(神楽や念仏踊り「チャンココ」「カケ」など)の子どもたちへの伝承

(1)島外者の視点で島の伝統文化を考える

(2)感動と所作を数値化する

【長崎県五島市】R5東大FSプレゼンテーション用資料(島に残る伝統文化)[PDFファイル/3MB]

主な年間スケジュール

| 6月 | 東京大学(御殿下記念館・学生支援センター)にて、学生チームと市職員が顔を合わせ、今回テーマになる伝統文化(神楽とチャンココ)の映像を鑑賞し、意見交換を行った。 |

| 7月から8月 | 子どもたちの想いを収集するためのワークショップを小中学校で実施するため、その方法の検討や学校との調整を進める。調査方法については、市職員と学生で意見を出し合いながら、「哲学対話(P4C/PwC) ・Mentimeter (ワードクラウド機能)による思考ツールの活用」を採用することとした。 |

| 9月20日 | 五島市に初来島。郷土食の五島うどんを食べたり、市内を巡りながら、大陸への海路に位置する当地の歴史的背景を体現した。また、チャンココの実演を観た後に、担い手である青年団と交流し、伝統芸能継承についての想いを聞き取った。 |

| 9月21日 | チャンココを行っている地域の小学校において、楽器や衣装に実際に触れることで、子どもたちの意識がどのように変化するかを評価するワークショップを実施した。午後は神楽保存会の協力を得て、地域の小中学校において神楽鑑賞会を実施。神楽について説明を受ける前後での意識変化を評価した。その後、神楽保存会の練習を体験した後、交流会を行った。 |

| 9月22日 | チャンココを行っている地域の中学校において、自分たちの伝統文化についてお互いに話し合う前後での意識変化を評価した。 |

| 10月から11月 | 収集したデータの分析を行い、次の調査事項について検討した。 |

| 12月15日から17日 | 2回目の来島。神楽を伝承している宮司から、現在実施できないでいる例大祭への課題などを伺う。また、かつてチャンココを担ってきた経験を持つ老人会のメンバーに集まってもらい、彼らから見る現在のチャンココについてなどの意見を伺う。さらに、若い女性のバラモン凧継承者の作業場を伺い、師匠とともにインタビューを行う。さらに凧あげを経験する。 |

| 2月10日 | 市立図書館において現地発表会を行う。女性8名も含めて40名の参加者があった。伝承の必要性と変化してしまう無形文化財の保全方法の課題などが浮き彫りになった。 |

五島市からのコメント

毎年お盆に行われているチャンココ。

その継承については課題という認識はありながらも、普段なかなか島民同士では話すことができずにいました。

伝承の課題は担い手の減少と思い込んでいましたが、子ども達が地域の伝統芸能に誇りを感じていることがわかり、子どものうちに何かしらの形で伝統芸能に携わらせる工夫をすれば、次の担い手として継承され、将来に残していけるのではないかと、一筋の光が見えたような感覚でした。

また、踊りが代々変容しているという指摘があり、デジタル技術などにより保存をするとしても、どの時代の踊りを記録として残すべきなのかという点で課題があることに気づくことができ、とても感動しました。

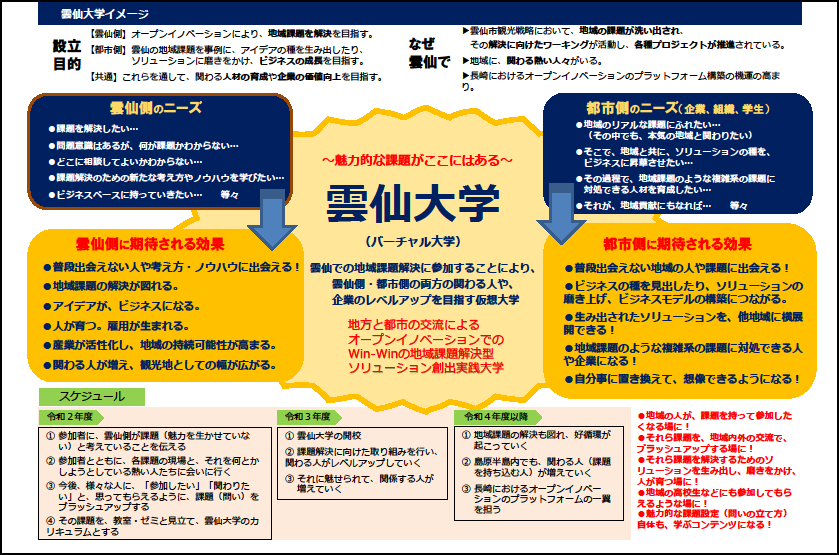

雲仙市(令和4年度)

雲仙市では、東大生に以下のテーマを掲げ、1年間かけて事前調査(活動企画立案)・現地活動・事後調査を行ってもらい、最終的には課題解決に向けた道筋提案を行ってもらいます。

夏の現地活動では、交流拠点「雲仙BASE」等の視察、市内の観光・農業・飲食等の事業所や地域のプレイヤーと意見交換を行いました。

テーマ

地方と都市の交流によるオープンイノベーションの場、仮想大学『雲仙大学』で雲仙市の課題解決と相互のレベルアップを目指す

参考資料(雲仙市・学生向けオリエンテーション資料)[PDFファイル/3MB]

主な年間スケジュール(予定)

| 4月 | オリエンテーション |

| 5月から7月 | R3年度の学生の活動・提案等を把握し、周辺情報の事前学習 |

| 8月から9月 | 現地活動(現場の課題や解決してほしい事業所等を把握) |

| 9月から11月 | 東京で都市側の大学や企業等にヒアリング 課題解決に向け、解決可能な人や企業の発掘・選定及びマッチングを模索 |

| 11月から2月 | 現地又はオンライン会議等(地域の人と都市部の人とのマッチングの場の設定) |

| 2月から3月 | 現地報告会(マッチングから課題解決に至る過程等の事例のまとめ、 それらを踏まえ、ブラッシュアップした雲仙大学の仕組みづくりを提案) |

南島原市(令和4年度)

南島原市では、東大生に以下のテーマを掲げ、1年間かけて事前調査(活動企画立案)・現地活動・事後調査を行ってもらい、最終的には課題解決に向けた道筋提案を行ってもらいます。

夏の現地活動では、農林漁業体験民泊やマリンスポーツ等を体験し、地元高校生、空き家所有者、自治会長、移住者と意見交換を行いました。

テーマ

(1) ワーケーションを通じた関係人口増加の取り組み

(2) 移住検討者・空き家所有者のコミュニケーションのオンライン化

参考資料(南島原市・学生向けオリエンテーション資料)[PDFファイル/3MB]

参考資料(南島原市・学生向けオリエンテーション資料)[PDFファイル/3MB]

主な年間スケジュール(予定)

| 4月 | オリエンテーション |

| 6月 | R3年度の学生との顔合わせ・引継ぎ |

| 6月から7月 | 事前調査 ・ワーケーション(空き家確保の道筋案) ・オンライン化(アプリメニュー検討、高齢者サポート案、試験運用準備) ・MINAコインとの連携模索 |

| 8月 | 現地活動 ・市内周遊、地域住民との交流(実際に事業交渉) ・南島原市の各種体験実践 ・LINEアカウントの試験的運用 |

| 9月から2月 | 事後調査 ・ワーケーション(空き家のリフォームデザイン、パッケージ作成等) ・オンライン化(高齢者サポート仕組み、LINE公式アカウント再確認) ・MINAコインとの連携 |

| 3月 | 現地報告会 |

このページの掲載元

- 政策企画課

- 郵便番号 850-8570

長崎県長崎市尾上町3-1 - 電話番号 095-895-2073

- ファックス番号 095-895-2540