はじめに

皆さんはどのようにして季節の訪れを実感していらっしゃるでしょうか。気候の変化を肌で感じたり、新緑や紅葉などを目の当たりにしたり、虫の音を聞いたりすることなどが挙げられると思いますが、そうした中でも、季節を身近に感じられるのは「食」ではないでしょうか。

春であれば、まずタケノコやふきのとう、たらの芽などの山菜が思い浮かぶのではないかと思います。また、秋であれば、まつたけを始めとするきのこやくりなどが挙げられます。ここに挙げた食材は、全て「特用林産物」と呼ばれるものです。

特用林産物とは?

「特用林産物」とは、日本特用林産振興会の定義によれば「山林から生産される産物のうち木材以外のきのこ類、木炭、竹、桐などの産物」であるとされています。日本特用林産振興会のホームページで例示されている特用林産物を以下に列記してみます。

- 燃料:木炭、練炭、薪など

- 樹実類:ぎんなん、くるみ、くりなど

- 山菜類:ふき、タケノコ、山うど、わさびなど

- きのこ類:乾(ほし)しいたけ、生しいたけ、えのきたけ、エリンギ、まつたけ、なめこなど

- 特用樹等:みつまた、こうぞ、桐、竹など

- 薬用植物:またたび、おうれん、きはだなど

- 樹脂類:うるし、木ろうなど

【日本特用林産振興会ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)】

以上のように、特用林産物とは、かなり広い範囲の産物を示す言葉であるといえますが、共通するのは、冒頭に述べた季節感であったり、日本人の昔の生活を思い起こさせたりする面があることだと思います。こうした面は、日本人の生活が便利になるにつれ、次第に価値が忘れられてきたものですが、近年、その魅力が改めて見直されています。

きのこについて

特用林産物の中で一番身近なものは、きのこだと思います。八百屋さんやスーパーマーケットに行けば、しいたけやえのきたけ、ぶなしめじ、エリンギなどが普通に店頭に並んでおり、皆さんの食卓に上ることも多いのではないでしょうか。

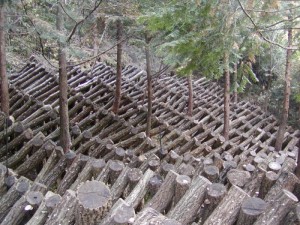

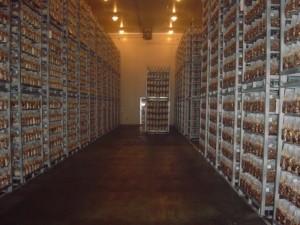

きのこは、まつたけのように野山に生えるものを採取する方法のほかに、人工的に栽培を行う方法があります。この人工栽培にも2種類あり、広葉樹の丸太【原木(げんぼく)と呼ぶ。】にきのこの菌を植え付け、菌が木を腐朽させて栄養とすることで【菌が原木に広がったものをほだ木(ぎ)と呼ぶ。】、より自然に近い形できのこを育てる原木栽培と、広葉樹をチップ・オガ粉(こ)にして、水や栄養分などを混ぜて袋詰め・ビン詰めにしたものに菌を植え付けて【菌が広がったものを菌床(きんしょう)と呼ぶ。】、より効率的かつ大規模にきのこを育てる菌床栽培があります。

店頭に並んでいるのは菌床栽培のものが多いですが、原木栽培のきのこは自然に近い環境で栽培されたことによる風味の良さや食感の良さ、一方で菌床栽培のきのこは独特の風味が抑えられている分、どんな料理にも合う相性の良さがあり、両者にはそれぞれの良さがあることを理解して使い分けることで、食事がより豊かなものになります。

また、きのこは、栄養的に優れた低カロリー食品として広く認知されており、今日では健康を維持・増進する各種の働きを持つことにも大きな関心が寄せられていますが、その機能性にはまだ解明されていない部分が多く、大いなる可能性が秘められています。

なお、日本産・原木乾しいたけをすすめる会が7月7日を乾しいたけの日に制定し、日本特用林産振興会が10月15日をきのこの日に制定して、きのこの消費拡大に取り組んでいます。

【日本産・原木乾しいたけをすすめる会ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)】

長崎県の特用林産物について

本県で生産されている特用林産物としては、きのこ類が生産額の多くを占めています。

対馬市では、原木しいたけの栽培が広く行われており、「対馬しいたけ」として生産される乾しいたけは、全国の品評会でも優秀な成績を収めるなど、高評価を得ています。本県の令和3年の原木乾しいたけ生産量は、20トン(全国第9位)で、その99%が対馬市で生産されています。

また、主に島原・県北地域で菌床栽培によるしいたけ生産が行われており、本県の令和3年の菌床生しいたけ生産量は、2,797トン(全国第11位)です。

しいたけ以外では、えのきたけ、ぶなしめじ、エリンギ、なめこ、まいたけといった普段の生活でなじみ深いきのこが菌床栽培により工場で大規模に生産されていて、令和3年の生産量による本県の全国順位は上位のものが多く、えのきたけが5位、エリンギが6位、まいたけが8位、なめこが9位となっています。これらのきのこ以外にもきくらげ類やまんねんたけ(霊芝(れいし))などのきのこ類が県内で生産されています。

きのこ類以外では、主に五島地域で生産されているツバキ油があります。ツバキ油はツバキの実の中の種を搾って生産され、化粧品や食用などに用いられます。本県の令和3年のツバキ油生産量は、33キロリットルで、全国第1位となっています。

| |

五島ではツバキ油に限らず、ツバキの葉をお茶の葉と混ぜてツバキ茶を生産したり、ツバキの木材を活用してツバキの木工品を製作したりと、ツバキ資源の活用に取り組んでいます。

ほかにも、タケノコやふき・ふきのとう、つわぶき、木炭・竹炭、木酢液・竹酢液、神事に用いられるサカキ、仏事に用いられるシキミ、生け花や料理の飾りつけなどに用いられるハランなど、県内では様々な特用林産物が生産されています。

|

|

収穫・生産を体験してみたい!

生産された物を購入するだけでなく、自ら収穫・生産を体験したいという方もいらっしゃると思います。

西彼杵半島の中央部に位置する「ながさき県民の森」では、年間の行事として、春はタケノコ掘り、秋は野生きのこ観察会、冬は炭焼き体験、早春はしいたけの原木への菌打ちなどが予定されています。

行事の案内はホームページで確認できますので、興味がある方はぜひ御覧になってください。

【ながさき県民の森ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)】

おわりに

特用林産物は、季節感や日本人の昔の生活を思い起こさせるとともに、機能面でも大きな可能性を秘めた産物であるといえます。

また、木材を生産するためには、苗木や種子から森林を育成する必要があり、数十年から100年以上といった長い時間がかかり、小規模な面積の森林しか所有していない方にとっては数十年に1回の収入しか期待できません。一方で、特用林産物は数年から十数年の間、栽培・管理を行った後は毎年収穫を行うことができ、副収入が期待できます。また、需要を開拓できれば、対馬のしいたけや五島のツバキのように産地化を目指すことも可能です。

このページの掲載元

- 林政課

- 郵便番号 850-8570

長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2981

- ファックス番号 095-895-2596