新着情報

介護予防

介護予防とは、高齢者が要介護状態にならないようにする(できるだけなるのを遅らせる)こと、また、なったとしても、それ以上に状態が悪くならないようにすること、さらには軽くすることを目指すものです。

長崎県の健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間)は、2022(令和4年)時点において男性 72.24 年(全国28 位)、女性75.32年(全国32位)であり、男性女性ともに全国平均を下回っています。 一人ひとりが主体的に、若い世代からの健康づくり(生活習慣の改善)や介護予防を行うことが大切です。

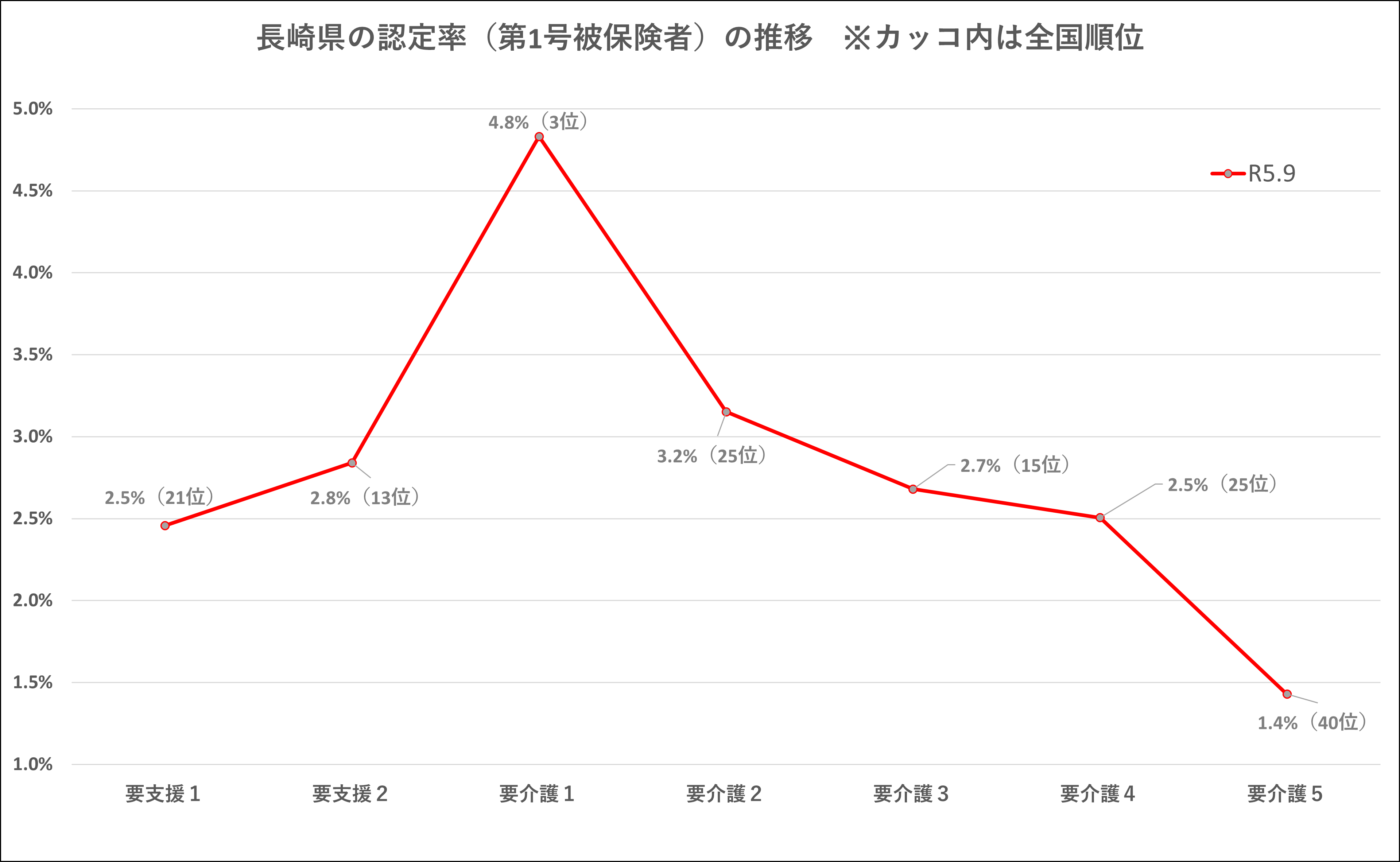

長崎県は、軽度といわれる要支援 1、2 及び要介護 1、2の介護保険認定率が高い状況です。

介護保険の軽度認定者の約半数は、骨折・転倒、関節疾患や、年を重ねるとともに心身の活力(筋力、認知機能、社会とのつながり)が衰えるフレイル状態からの悪化が原因となっています。

介護予防に向けた取組

1.フレイルの予防

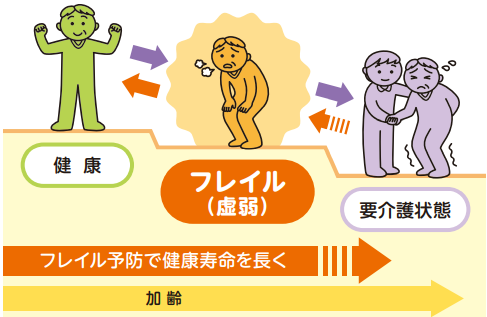

フレイルとは、「健康な状態」と日常生活でサポートが必要な「要介護状態」の中間の段階であり、放置すると、要介護状態となる危険性が高くなります。ただし、フレイルは、早めに気づいて適切な対策を行えば、元の健康な状態へ戻ることができます。高齢になってもできるだけ自ら望む生活を自立的に送ることができるよう、一人ひとりが健康づくり、介護予防に取り組み、フレイルを予防することが重要です。(フレイル予防のページはこちら)

2.通いの場への参加

住民が主体となる通いの場は、地域の住民同士が気軽に集い、ふれあいを通して「生きがいづくり」「仲間づくり」の輪を広げる場であり、「フレイル予防」「介護予防」に高い効果があります。県内では、約1,800箇所の通いの場が、公民館などの地域の身近な場所にあります。通いの場に参加して、フレイルを予防しましょう。(通いの場のページはこちら)

3.自立支援の取組

県や市町では、介護予防の取組を推進するために、地域の関係機関やリハビリテーションなどの専門職と協力し、高齢者の状況を踏まえた、運動、栄養、口腔、社会面の機能向上を支援しています。(自立支援の取組のページはこちら)

「長崎県介護予防シンボルマーク」

異世代が助け合い、支え合い、明るく活動的な福祉社会をあらわしています。

このページの掲載元

- 長寿社会課

- 郵便番号 850-8570

長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 内容に応じて各班へご連絡ください。企画指導班(095-895-2431)、地域包括ケア推進班(095-895-2434)、施設・介護サービス班(095-895-2436)、介護人材確保推進班(095-895-2440)

- ファックス番号 095-895-2576