食品表示法について(事業者の皆様へ)

-

食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品表示に関する規定を統合した「食品表示法」が、平成27年4月1日に施行されました。具体的な表示のルールは、食品表示基準に定められており、食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者に対しては、食品表示基準の遵守が義務付けられています。

詳しい表示方法は以下のリンクをご参照ください。

<食品表示法全般について>

<食品表示に関するパンフレット>

消費者庁 食品表示パンフレット(消費者庁ホームページへ移動します)

<その他 関係法令>

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)(消費者庁ホームページへ移動します)

食品表示法に関連する近年の動き

食品表示基準Q&Aが改正されました

食品表示基準Q&Aが改正されました。改正されたQ&A、ガイドライン等は以下のリンクからご確認ください。

近年の主な改正点

1.アサリの原産地表示ルールが厳格化されました

アサリの産地適正化のため、蓄養の期間は、貝類の全体の成育期間に含まれないことになりました。したがって、輸入後、出荷調整や砂抜きのため国内で一時的に蓄養した貝類の原産地は輸出国となります。

参考:アサリの産地表示適正化のための対策について(消費者庁ウェブページへリンク)

2.しいたけの原産地は、収穫地(採取地)ではなく、種菌を植え付けた場所(植菌地)を表示することとなりました

・生鮮しいたけについては、原木や菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地として表示することとなりました。

・しいたけ加工食品(原材料に占める重量割合が最も高い原材料がしいたけである加工食品)については原料原産地表示制度に従い、原産国名(植菌した国)を表示してください。

・生鮮しいたけは令和4年9月末日まで、しいたけ加工食品は令和5年3月末日までに新たな原産地表示のルールに対応してください。

参考:しいたけの原産地表示について(林野庁ウェブページへリンク)

3.「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が策定されました

食品表示基準Q&A 別添 食品添加物の不使用表示に関するガイドライン【PDF/282KB 消費者庁ウェブページへリンク】

4.遺伝子組み換え表示制度の任意表示が変更になりました

安全性審査を経て流通が認められた対象農産物(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしな)及びそれを原材料とした33加工食品群について、以下の場合は表示義務があります。

・分別生産流通管理をして遺伝子組換え農産物を区別している場合

→ 分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示・遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を区別していない場合

・分別生産流通管理をしたが、遺伝子組換え農産物の意図せざる混入が5%を超えていた場合

→ 遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示大豆、とうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品については、分別生産流通管理をして意図せざる混入を5%以下に抑えている場合、これまで「遺伝子組換えでない」などの表示が可能でした。(任意表示)

令和5年4月1日からは任意表示が以下のように変わります。・分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこしの場合

→ 適切に分別生産流通管理された旨の表示が可能

・分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる大豆及びとうもろこし

→ 「遺伝子組換えでない」、「非遺伝子組換え」等の表示が可能参考:知っていますか?遺伝子組み換え表示制度(PDF:2.9MB 消費者庁ウェブページへリンク)

5.特定原材料として新たに「くるみ」が追加されました

・特定原材料に「くるみ」が追加され、義務表示となりました。

・特定原材料に準ずるものから「まつたけ」が削除され、「マカダミアナッツ」が追加されました。

新たな原料原産地表示制度について

平成29年に食品表示基準が一部改正され、これまで一部の加工食品のみに義務付けられていた原料原産地の表示が、国内で製造又は、加工された全ての加工食品(輸入品を除く。)に拡大されました。

詳しい表示方法は、以下の説明のほか、農林水産省のマニュアル、オンラインセミナーを参照ください。

事業者向けオンラインセミナー(農林水産省ウェブページへリンク)

<表示方法>

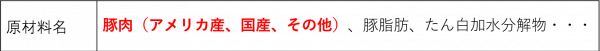

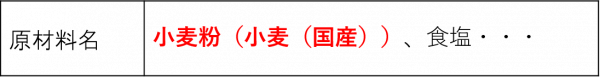

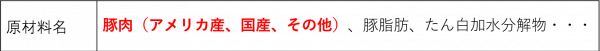

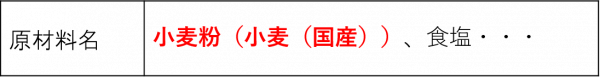

◆使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料(=対象原材料)の原産地を原材料名に対応させて表示します。

◆国別重量順表示が原則です。

・対象原材料の産地について、国別に重量の割合の高いものから順に国名を表示します。・都道府県名等、一般に知られている地名での表示も可能です。(例:「長崎県産」「長崎県製造」)。

1.対象原材料が生鮮食品の場合

(1)産地を「国名+産」又は「国名」で表示します。

(2)2カ国以上の産地の原材料を混合して使用する場合は、重量割合の高い順に国名を表示します。

3カ国以上の場合は、多い順に2カ国表示し、3カ国目以降を「その他」と表示することができます。

2.対象原材料が加工食品の場合

(1)製造地を「国名+製造」で表示します。

(2)対象原材料の生鮮原材料の産地が判明している場合は、その産地を表示することもできます。

◆国別重量順表示が困難な場合(例外)

上記の表示方法が原則ですが、今後の1年間で国別の重量順位の変動や産地切替の見込みがあり、国別重量順表示が困難な場合には、「又は表示」、「大括り表示」、「大括り表示+又は表示」が条件に従い認められます。このような表示をする際は細かな要件がありますので、詳しくは以下のマニュアルで確認してください。精米及び玄米の表示制度の見直しについて

玄米・精米を袋詰めして販売する際の表示方法は、食品表示基準で定められています。

令和2年度、令和3年度に食品表示基準が一部改正され、以下の①②のとおり、米袋の表示方法が一部変更されました。

変更点①

(1)表示事項

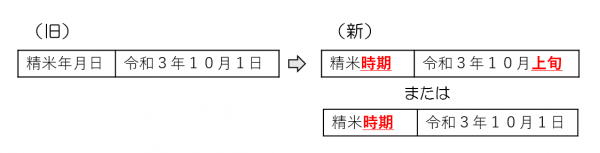

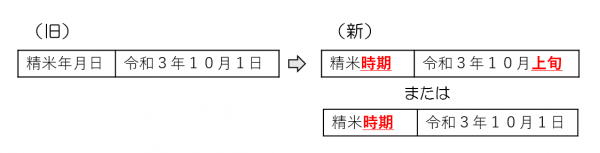

表示事項名が「○○年月日」から「○○時期」に変更になりました。

経過措置期間終了(令和4年3月31日)までに表示の切替えが必要です。

<玄米の場合>調製年月日⇒調製時期

<精米の場合>精米年月日⇒精米時期(2)表示内容

従来の年月日表示に加え、年月旬表示も可能になりました。(従来どおり、年月日での表示も可能です。)

上旬:月の 1日~10日まで

中旬:月の11日~20日まで

下旬:月の21日~末日まで

変更点②

食品表示基準の一部改正により、令和3年7月1日から以下のとおり玄米及び精米に関する表示制度が変わりました。

・ 農産物検査法による証明を受けていない場合であっても、表示事項の根拠資料を保管することで、産地・品種・産年の表示ができるようになりました。

・ 農産物検査証明による、○○ライス確認による等、表示確認方法を任意で表示できるようになりました。

・ 生産者名など、消費者の選択に資する適切な情報を一括表示内で表示できるようになりました。

詳しい制度内容について

より詳しい制度内容や表示方法については、以下リンクをご参照ください。

変更点①の詳細:玄米及び精米の年月旬表示の導入について(農林水産省ホームページへリンク)

食品の表示制度について(消費者の皆様へ)

食品の表示は消費者の皆様が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりするための重要な情報源です。

食品表示の見方

生鮮食品、加工食品の表示の方法は、食品表示法においてそれぞれ定められています。詳しくは、こちらをご参照ください。

知っておきたい食品の表示(消費者庁パンフレット PDF:8.7MB)

加工食品の原料原産地表示制度(消費者庁パンフレット PDF:1.7MB)

関係リンク集(リンクをクリックすると外部サイトへ移動します)

<消費者庁ホームページ>

<農林水産省ホームページ>

食品表示に疑問を持ったら

県では、食品表示の適正化を図るため、食品表示についての苦情、問い合わせの受付窓口として「食品110番」を設置しています。

新しい原料原産地表示制度について

平成29年に食品表示基準が一部改正され、これまで一部の加工食品のみに義務付けられていた原料原産地の表示が、国内で製造又は、加工された全ての加工食品(輸入品を除く。)に拡大されました。

詳しい表示方法は、以下の説明のほか、農林水産省のマニュアル、オンラインセミナーを参照ください。

事業者向けオンラインセミナー(農林水産省ウェブページへリンク)

<表示方法>

◆使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料(=対象原材料)の原産地を原材料名に対応させて表示します。

◆国別重量順表示が原則です。

・対象原材料の産地について、国別に重量の割合の高いものから順に国名を表示します。

・都道府県名等、一般に知られている地名での表示も可能です。(例:「長崎県産」「長崎県製造」)。

1.対象原材料が生鮮食品の場合

(1)産地を「国名+産」又は「国名」で表示します。

(2)2カ国以上の産地の原材料を混合して使用する場合は、重量割合の高い順に国名を表示します。

3カ国以上の場合は、多い順に2カ国表示し、3カ国目以降を「その他」と表示することができます。

2.対象原材料が加工食品の場合

(1)製造地を「国名+製造」で表示します。

(2)対象原材料の生鮮原材料の産地が判明している場合は、その産地を表示することもできます。

◆国別重量順表示が困難な場合(例外)

上記の表示方法が原則ですが、今後の1年間で国別の重量順位の変動や産地切替の見込みがあり、国別重量順表示が困難な場合には、「又は表示」、「大括り表示」、「大括り表示+又は表示」が条件に従い認められます。このような表示をする際は細かな要件がありますので、詳しくは以下のマニュアルで確認してください。

精米及び玄米の表示制度の見直しについて

玄米・精米を袋詰めして販売する際の表示方法は、食品表示基準で定められています。

令和2年度、令和3年度に食品表示基準が一部改正され、以下の①②のとおり、米袋の表示方法が一部変更されました。

変更点①

(1)表示事項

表示事項名が「○○年月日」から「○○時期」に変更になりました。

経過措置期間終了(令和4年3月31日)までに表示の切替えが必要です。

<玄米の場合>調製年月日⇒調製時期

<精米の場合>精米年月日⇒精米時期

(2)表示内容

従来の年月日表示に加え、年月旬表示も可能になりました。(従来どおり、年月日での表示も可能です。)

上旬:月の 1日~10日まで

中旬:月の11日~20日まで

下旬:月の21日~末日まで

変更点②

食品表示基準の一部改正により、令和3年7月1日から以下のとおり玄米及び精米に関する表示制度が変わりました。

・ 農産物検査法による証明を受けていない場合であっても、表示事項の根拠資料を保管することで、産地・品種・産年の表示ができるようになりました。

・ 農産物検査証明による、○○ライス確認による等、表示確認方法を任意で表示できるようになりました。

・ 生産者名など、消費者の選択に資する適切な情報を一括表示内で表示できるようになりました。

詳しい制度内容について

より詳しい制度内容や表示方法については、以下リンクをご参照ください。

変更点①の詳細:玄米及び精米の年月旬表示の導入について(農林水産省ホームページへリンク)

変更点②の詳細:玄米及び精米に係る食品表示制度の改正について(消費者庁ホームページへリンク PDF:1.3MB)

表示方法:食品表示基準Q&A別添 玄米及び精米に関する事項(消費者庁ホームページへリンク PDF:399KB)

食品110番について

県では、食品表示の適正化を図るため、偽装表示、不審な食品表示など、消費者の方からの食品の表示に関する幅広い情報を受け付ける窓口として「食品110番」を設置しています。

食品の表示について、疑問に思われることがあった場合は下記へご連絡下さい。

食品110番 0120-492574(ショクジコナシ)

受付時間 9:00~17:45(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

食品事業者のみなさまへ

食品表示法に関する問い合わせは

商品の表示方法等に関するご相談は095-895-2366(食品安全・消費生活課)へご連絡ください。

このページの掲載元

- 食品安全・消費生活課

- 郵便番号 850-8570

長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2366

- ファックス番号 095-828-1014