災害が起こったら

地方公務員が公務上の災害や通勤による災害で負傷したり、疾病にかかったりした場合は、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)が補償を実施することとなっています。

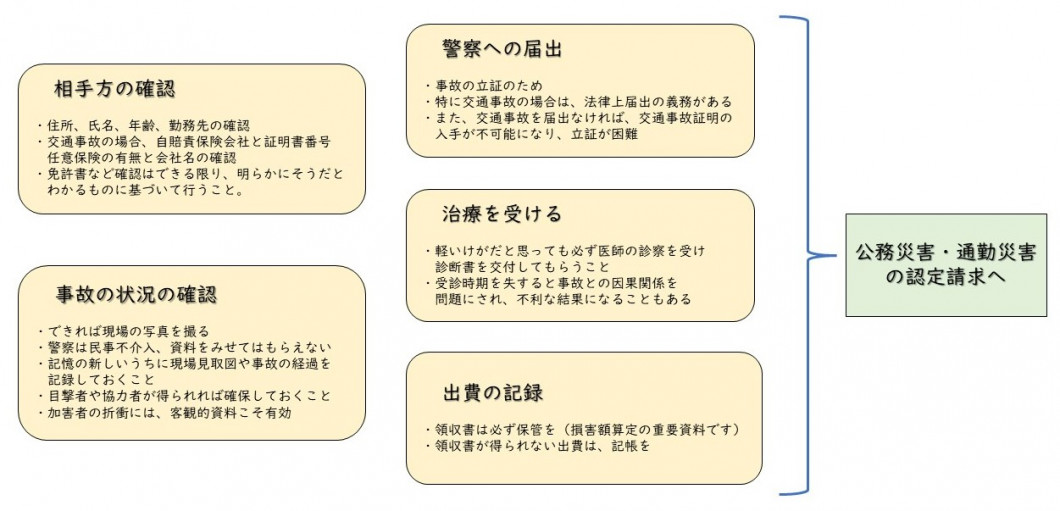

被災した場合には、次のような点に留意して手続を行ってください。

1 災害発生の連絡

仕事中又は通勤途中で災害が発生したときには、直ちに所属長、直属の上司等に災害発生の連絡をしてください。

また、第三者加害行為の災害の場合は、相手方を特定し、相手の氏名、住所、連絡先、交通事故であれば、相手方車輌の自賠責・任意保険会社の保険証明書番号等を確認します。連絡を受けた所属では、相手方の情報や事故の状況に関する情報収集を指導してください。

2 医療機関への受診

災害発生後、できるだけ速やかに医療機関で必要な治療を受けてください。

その際、医療機関の窓口で、公務災害・通勤災害の請求をすることを告げ、認定まで治療費の請求を待ってもらってください。

なお、療養費に係る支払いの手続きについては、治療費についてをご覧ください。

- 原則として保険証(共済組合員証等)は使用できません。

- 診断書を一通受領してください。(認定請求時に必要となりますので、初診日の入ったものを受領してください。)

3 認定請求の手続

公務災害・通勤災害の認定・補償は、被災した職員や遺族からの請求に基づき行われます。医療機関の受診後、速やかに所属の公務災害担当者に状況を説明し、公務災害・通勤災害の認定請求手続に着手してください。

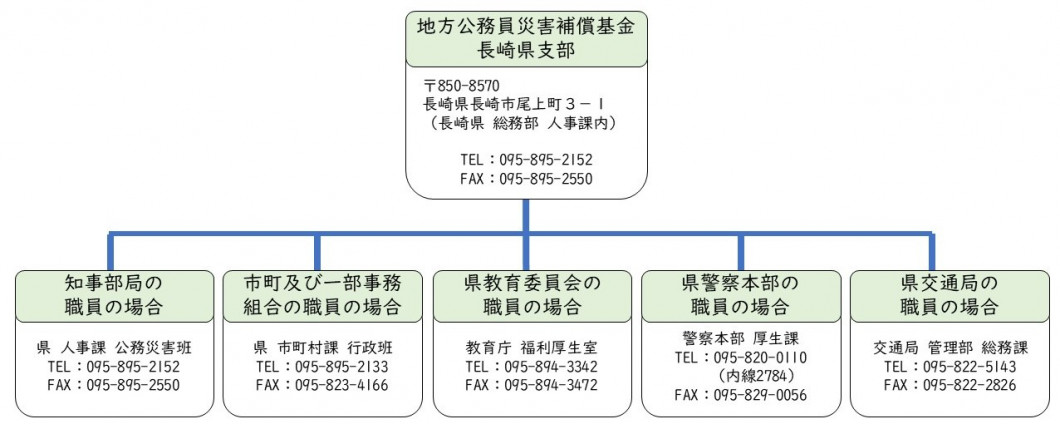

地方公務員災害補償基金長崎県支部は、請求に基づき、公務災害・通勤災害に該当するかどうかを審査し、その結果を請求者に通知します。

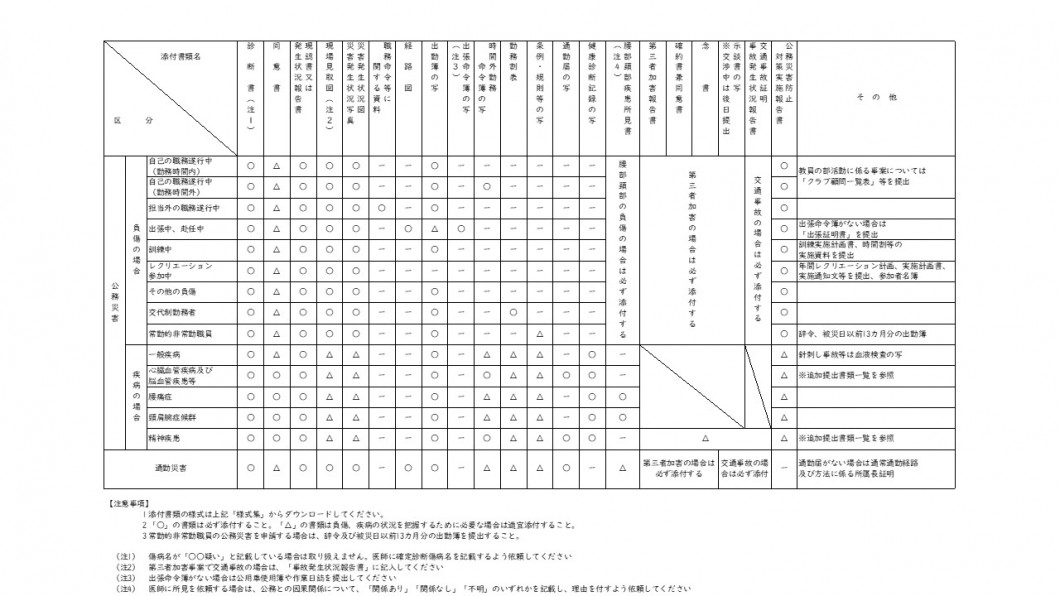

認定請求時に必要な書類の一覧については「様式集」をご覧ください。

- 腰痛や疾病などの複雑な事案は、所属を通じて、事前に地方公務員災害補償基金長崎県支部に連絡のうえ、認定請求の手続をとるようにしてください。

認定請求書添付一覧表

地方公務員災害補償基金 長崎県支部 連絡先

4 認定通知を受けたら

公務災害・通勤災害の認定通知を受けた場合は、直ちに医療機関に連絡し、療養補償の請求手続をとるようにしてください。また、公務災害・通勤災害の認定通知書と同時に送付される災害補償のしおり[PDFファイル/5MB]や「公務災害・通勤災害 療養補償及び第三者加害事案の手引き」をよく読んで事務手続に誤りのないようにしてください。

※ 公務外の災害又は通勤災害非該当である旨の通知を受けた場合は、改めて共済組合員証を使用しお支払いください。

5 治ゆ報告書の提出

傷病が「治ゆ」したら、支部様式第5号 治ゆ報告書[Wordファイル/20KB]を所属の公務災害担当者へ提出してください。

この場合の「治ゆ」とは、完全に治った場合だけでなく、痛みなどが残っていたとしても、症状が固定し、もはや医療効果が期待できない場合(症状固定)も含みます。

「治ゆ」の考え方について

地方公務員災害補償法上の「治ゆ」の考え方は、「完全治ゆ」以外に、「医学上、一般的に承認された治療方法によっては、療養の効果を期待し得ない状態となり、かつ残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態になった時点(症状固定)」についても「治ゆ」と考えます。

療養の効果を期待し得ない状態とは、

- 治療行為が終了し症状は固定しており、定期的に通院して経過観察等の状態

- 受傷個所に疼痛等が残っていて、疼痛緩和等の対症療法の状態

などで、具体的には

- 骨折等の傷病部位が癒合して、定期的に経過観察を行っている状態

- 既に治療行為が終了して、定期的に痛み止めの薬剤等を処方されている状態

- やけどなどの瘢痕に対して、軟膏・湿布等による対症療法の状態

- 腰痛などの疼痛に対して、マッサージ・電気療法・鍼灸等による緩和治療の状態

などが考えられます。

治ゆ後は、上記の緩和治療・対症療法等については、「療養補償」の対象外となりますが、共済において療養の給付を受けることができることとなっています。「公務災害又は通勤災害を受けた者の治ゆ認定後の症状に対する地方公務員等共済組合法に基づく療養の給付について」(昭和54年12月10日地基企第51号)[PDFファイル/69KB]

ただし、残存障害が地方公務員災害補償法で定める障害等級に該当する程度の場合は、福祉事業(アフターケア、リハビリテーション等)の対象となる場合があります。

このページの掲載元

- 人事課

- 郵便番号 850-8570

長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2152

- ファックス番号 095-895-2550